LIDAR

LIDAR Systeme senden ultraviolettes, sichtbares oder nahinfrarotes Licht aus, um Objekte abzubilden und die Flugzeit reflektierter Photonen zu messen (TOF). Solche Systeme werden in vielen verschiedenen Bereichen zur Objekterkennung und -verfolgung eingesetzt, von der Archäologie über die Landwirtschaft bis hin zu autonomen Fahrzeugen und Robotern etc. Die hohe Zeitauflösung von cronologic ADCs und TDCs ist ein Schlüssel zur Erzielung höchster Messgenauigkeit, und der hohe Datendurchsatz unserer Geräte ermöglicht es, auch komplexe Messszenarien abzudecken.

Introduction to LIDAR Technology

Die LIDAR Technologie basiert auf einem Puls- Laufzeit-Verfahren (TOF-Messung) zur Ermittlung der Entfernung und dient zur dreidimensionalen Erfassung von Koordinaten mit hoher Präzision und Messpunktdichte. Dabei wird Licht in Form eines gepulsten Lasers zur Abstandsmessung verwendet um genaue 3-D-Informationen über ein Objekt im Verhältnis zu seiner Umgebung zu gewinnen. Die zentrale Messgröße ist die Zeit der Rückstreuung des besagten Lichtpulses (TOF-Messung), die mittels schneller TDCs erfasst wird. Bei einigen LIDAR-Anwendungen kommen stattdessen besonders leistungsfähige ADCs zum Einsatz. Bezüglich der gemessenen Rückstreuung sind für verschiedene Lidar-Anwendungen unterschiedliche Arten der Streuung relevant, am häufigsten die elastische Rayleigh-Streuung, die nichtmolekulare Streuung (Mie-Streuung), die Raman-Streuung und Fluoreszenz.

Es gibt zwei Arten von Lidar-Detektionssystemen: Bei der "inkohärenten“ Energiedetektion werden die Amplitudenänderungen des zurrückgestreuten Lichts direkt gemessen, sodass diese Systeme eine recht hohe Laserleistung erfordern und nicht besonders genau arbeiten. Kohärente LIDAR-Messungen in der Regel optische Überlagerungen wie z.B. Doppler-Verschiebungen oder Änderungen der Phasenlage des rückgestreuten Lichts und erlauben den Betrieb mit geringerer (augensicherer) Laserleistung, wobei sowohl die Detektion als auch die Datenakquise sehr viel komplexer ausfällt und größere Bandbreiten erfordert.

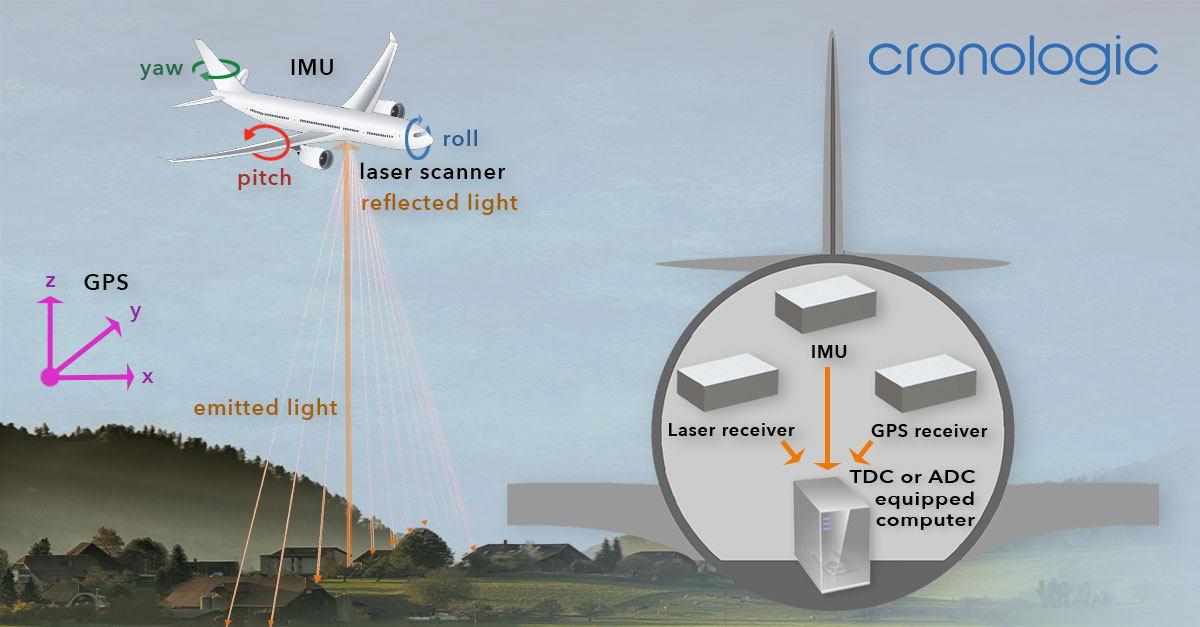

Die aus den Lichtimpulsen gewonnenen Informationen werden heute in der Regel mit weiteren Datenpunkten kombiniert, die zeitgleich zB. von einem Satellitennavigationssystem (GNSS) und einem INS (Inertial Navigation System) gewonnen werden. Lidar-Geräte können sehr flexibel eingesetzt werden, oft werden sie an bewegten Objekten montiert, z. B. Flugzeugen, Fahrzeugen oder Drohnen und dienen somit der Navigation und / oder der Erfassung von Umgebungsdaten. Sie können aber auch stationär, z.B. zur Messung der Rückstreuung von Gasen bei der Überwachung von Industrieanlagen eingesetzt werden.

Die hochpräzisen x-, y- und z-Messungen moderner LIDAR-Systeme liefern ultrahochauflösende 3D-Punktwolken Die hochpräzisen x-, y- und z-Messungen moderner LIDAR-Systeme liefern ultrahochauflösende 3D-Punktwolken mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich und sind dabei schneller als z.B. RADAR oder Kameras. Sie können im Gegensatz zu Radar- oder Kamarasensoren auch nicht-metallische Objekte bei Nacht erfassen. Je nach verwendeter Technik, bieten LIDAR-Messungen dabei die Möglichkeit, durch Flüssigkeiten (wie z.B. Gewässer in der Bathymetrie) oder auch feste Objekte (wie z.B. Mauern oder Bäume) „hindurchzusehen“.

Die Qualitätsunterschiede verschiedener LIDAR-Systeme sind bei gewaltig, da sich die Technik in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt hat. Das LIDAR-System eines Smartphone ist nicht mit einem modernen Airborne-Lidar zu vergleichen. Das luftgestützte LIDAR, auch Airborne Laser Scanning (ALS) genannt, spielte allerdings bei der Weiterentwicklung der LIDAR-Systeme eine entscheidende Rolle. Diese dynamischen Multisensorsysteme messen kontinuierlich die Position und Lage der Sensorplattform während der Laserscanner die Richtung des Laserstrahls und den Abstand zwischen dem Sensor und den reflektierenden Objekten liefert. Für viele Anwendungen, z.B. im Bereich der Fahrerassistenz oder dem autonomen Fahren im Strassenverkehr wird dabei aus Kostengründen eine relativ geringe Punktdichte in Kauf genommen. In diesem Bereich kommen häufig Nah-Infrarot-Laser zum Einsatz. Da die Infrarotstrahlen immer breiter werden, bieten sie zwar im Nahbereich eine hervorragende Auflösung, mit größerer Entfernung der Objekte kommt immer mehr Unschärfe in die Messungen. Oftmals behilft man sich bei diesen Anwendungen mit zusätzlicher Sensorik, z.B. Kameras, Radar, Ultraschall.

Auch wenn das autonome Fahren gerade ein großer Wachstumsmarkt sein mag, besinnen wir uns bei cronologic auf unsere Kernkompetenzen - und das ist die Messung extrem hoher Pulswiederholungsraten, die gerade auch beim Einsatz von einzelphotonenempfindlichen Empfängerarrays deutlich höhere Punktdichten und damit eine enorm hohe Auflösung ermöglichen. Dies ist besonders im Bereich der luftgestützten Sensorik, der Raumfahrttechnologie, der Robotik und der Automatisierung von Vorteil.

Unsere TDCs und ADCs punkten also in den Long-Range High-Speed Anwendungsbereichen, in denen hohe Ansprüche an die Auflösung und an die Resistenz der Messungen gegenüber Störungen in das Preis- Leistungsverhältnis einfließen. Um zu verstehen, warum das so ist, lohnt sich ein Blick auf die Fortschritte in der Lidar-Technologie:

- Eine vergleichsweise neue und wichtige Entwicklung stellt das Single-Photon LIDAR (SPL) dar. In der Regel wird bei dieser Technik Laserstrahlung im sichtbaren grünen Bereich des Spektrums (Wellenlänge λ=532 nm) verwendet. Waren früher noch mehrere hundert Photonen erforderlich, um ein Echo erkennen zu können, so werden heute einzelphotonenempfindliche Sensoren (z.B. SPADS bzw. Avalanche-Photodioden) verwendet, die bei gleicher Punktdichte die Echtzeit-Abtastung von größeren Flächen ermöglichen. Beim Single Photon Lidar können mehrere Laserpulse gleichzeitig detektiert und voneinander getrennt analysiert werden. Dies bietet die Möglichkeit, die Scan-Rate zu erhöhen, indem bereits neue Laserpulse emittiert werden, bevor die Rückkehr des ersten Pulses eintrifft, wodurch sich die Dichte der gemessenen Punktwolke weiter erhöht. Die höhere Punktdichte ermöglicht größere Flughöhen und damit eine höhere Flächenleistung, was diese Technologie besonders für die Erfassung und Aktualisierung landesweiter topografischer Datensätze interessant macht. Zudem bietet die verwendete Wellenlänge die Möglichkeit, bathymetrische Messungen vorzunehmen und diese mit topografischen Untersuchungen zu kombinieren. Single Photon Lidar wird wegen des besonderen Potenzials dieser Messtechnik auch für die militärische Aufklärung genutzt.

Aktuelle Entwicklungen im Bereich LIDAR

Ein deutlicher Trend in der Airborne-LIDAR-Technik ist die Verschmelzung der mittels LIDAR gewonnenen Originaldaten mit weiterer aktiver und passiver Sensorik. Dazu gehört die gleichzeitige Erfassung von RGB- oder Farbinfrarotbildern (CIR) oder der Einsatz von Multispektralkameras zu Dokumentationszwecken im Rahmen der flugzeuggestützten Kartierung, aber auch die Kombination der LIDAR-Techniken mit Dense Image Matching (DIM). Dieses Verfahren zielt darauf ab, eine Tiefenwert für jedes einzelne Pixel eines Bildes zu berechnen, indem zwei sich überschneidende Bilder Zeile für Zeile verglichen werden um genaue und sehr detaillierte digitale Oberflächenmodelle (DSMs) zu generieren. Aktuell ist die Fusion der aus Bildern abgeleiteten Höhenschätzung mit den über LIDAR-Messungen gewonnenen Daten Gegenstand laufender Forschungsarbeiten.

DAQ in LIDAR-Systemen:

Der gesamte Ablauf der Datenverarbeitung von der Datenerfassung bis zur Produktionsausgabe kann in fünf Hauptabschnitte unterteilt werden:

- die Datenerfassung

- die Datenvorbehandlung

- das Filtern und die Klassifizierung von Punktwolken

- die Fusion und die Anwendung von LIDAR- und ggf. anderen Fernerkundungsdaten

- die Extraktion von Objekten und die Modellierung auf der Grundlage von LIDAR-Daten

Die Datenakquise ist ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von LIDAR-Systemen. Nicht zuletzt müssen die aus der Entfernungsmessung gewonnenen Informationen mit den GPS-Koordinaten und den vom IMU generierten Datenpaketen zusammengeführt und sinnvoll zu dreidimensionalen Punktwolken verarbeitet und entsprechend dargestellt werden. Die Entfernung (D) vom Objekt wird aus der Gleichung D = 1/2 x TOF x c berechnet, dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit durch das Medium. Die Auflösung und die Qualität der resultierenden Darstellung hängt dabei u.a. in hohem Maß von der Punktdichte des LIDAR-Systems ab. Das primäre Ziel der meisten Entwicklungen von LIDAR-Systemen war es folglich, die Punktdichte der Messungen zu erhöhen. Daraus ergibt sich eine weitere große Herausforderung: Die Vergrößerung des Datendurchsatzes, insbesondere auch bei modernen Anwendungen, in denen die aus besonders kurzen Pulsen via LIDAR gewonnenen 3D-Daten noch mit den zweidimensionalen Daten eines kamerabasierten Bildverarbeitungssystems ergänzt werden. Bei modernen Scannern, die oft mehr als 300.000 Laserimpulse pro Sekunde aussenden, können in einer Stunde mehrere Gigabyte an LIDAR-Daten entstehen.

Die Datenakquise beim Linear Lidar gestaltet sich hinsichtlich der Datenmenge noch als vergleichsweise sparsam: Die diskrete Erfassung einzelner Pulse ist bereits mit kleinen Sample-raten möglich. Beim Full-Waveform-LIDAR wird eine komplexe Wellenform erfasst und liefert ein detaillierteres Bild, womit auch die Datenmengen weitaus höher ausfallen. Je nach Anwendung werden dabei die erfassten Wellenformen entweder direkt in der Firmware des Sensors verarbeitet oder auch zunächst gespeichert, um erst im Postprocessing detailliert analysiert zu werden. Beim Geiger-Mode-LIDAR Verfahren werden Returns aus einem größeren FOW aus verschiedenen Winkeln erfasst. Die Sample Rate ist entsprechend hoch (z.B. in der Größenordnung von 200 MS/s) und die Punktdichte ist ebenfalls entsprechend höher. Die sich daraus ergebenden Datensätzen sind entsprechend groß. Um Messrauschen zu reduzieren und die Signalintensität abzuschätzen, müssen dabei zudem redundante Echos von sich in großen Teilen überlappenden Laserabdrücken im Post-Processing analysiert werden, sodass in der Regel keine Bildgebung in Echtzeit erfolgen kann. Und auch beim Single-Photon LIDAR führt die besonders hohe Dichte der gesammelten Daten selbstverständlich zu sehr großen Datensätzen.

Die besagte Punktwolke iist eine komplexe Kartierung des 3D-Raumes, die kategorisiert und verstanden werden muss. Daher werden bei vielen Anwendungen die Punkte oft als Polygone gelesen, denn die sich daraus ergebenden Formen sind für Computer leichter zu verarbeiten. Da nicht alle Punkte eines gemessenen Objektes vom LIDAR erkannt werden, ist die Detektionsrate (DR), auch True-Positive-Rate (TPR) genannt ein entscheidendes Qualitätskriterium. Diese beschreibt den Anteil der Bilder, bei denen ein ausgewählter Punkt auf einem echten Ziel erkannt wird. Ergänzt wird dieses Kriterium durch die Falsch-Positiv-Rate (FPR), welche den Anteil der Bilder beschreibt, bei denen ein Echo in der Punktwolke erkannt wird, obwohl kein echtes physisches Ziel vorhanden ist.

Hinsichtlich der Genauigkeit von LiDAR-Systemen kommt die Qualität der verwendeten TDCs (bzw. ADCs) ins Spiel. Eine Entfernungsmessung mit hoher TPR und möglichst geringer FPR kann vor allen dadurch erreicht werden, dass die Wahrscheinlichkeit von Trigger-Fehlern möglichst klein gehalten wird. Denn es hat sich in umfangreichen Simulationen und Versuchen gezeigt, dass für eine akzeptable Fehlerwahrscheinlichkeit ein großer Signal-Rauschabstand in der Hardware zur Datenaquise entscheidend ist. Soll mittels direkter TOF-Messung (wie im ersten Bild dargestellt) eine hohe Entfernungspräzision erreicht werden, dann muss der Zeitjitter dieser Messung möglichst klein gehalten werden, denn dieser wirkt sich unmittelbar auf die Entfernungspräzision der gemessenen Punktwolke aus, da ein hoher Jitter die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht.

Genau an dieser Stelle punkten cronologic TDCs, da ihr Jitter deutlich geringer ist, als die jeweilige Bin-Size.

Lidar-Anwendungen

Ursprünglich wurde LIDAR für die Atmosphärenforschung und Meteorologie eingesetzt. LIDAR-Messungen kommen in vielfachen Bereichen zur Anwendung und halten aktuell gerade auch im Zuge der Elektromobilität, des Gamings und des autonomen Fahrens immer mehr Einzug in unseren Alltag. Wohl einer der besten Belege dafür ist die Integration von LIDAR-Sensoren in diverse Smartphones und Haushaltsroboter.

Wir möchten an dieser Stelle eine kurze Übersicht zu den eher etwas anspruchsvolleren LIDAR-Anwendungen geben. Da wir unsere Produkte ausschließlich für zivile Zwecke anbieten, lassen wir die militärischen Anwendungen dabei aussen vor:

- Topografie & Kartografie: Beim topographischen Lidar werden Landmassen meist mit einem Nah-Infrarot-Laser kartiert. Airborne LIDAR ermöglicht heute eine exakte, flächendeckende 3D-Datenerfassung und wird dabei im Gegensatz zu Kamarasystemen nicht durch den Schattenwinkel der Sonne beeinflusst. Somit lassen sich digitale Geländemodelle (DTM) oder Höhenmodelle (DEM) von Topografie, Vegetation und Infrastruktur erstellen.

- Landmanagement, Stadt- und Raumplanung: Luftgestütztes Lidar ermöglicht die Untersuchung der Entwicklung des geographischen Raumes in Echtzeit und eine schnellere und effizientere hochauflösende Kartierung für die Erstellung von geografische Informationssystemen (GIS). Diese bilden die Grundlage für zahlreiche Frühwarnsysteme, die Katastrophenvorsorge und die Umsetzung diverser Notfallmaßnahmen.

- Geologie - LiDAR-Daten haben sich als unverzichtbares Instrument für die Kartierung, Überwachung und Verwaltung von Naturgefahren und Ressourcen erwiesen und ermöglichen es Geologen, die Topologie der Erde und ihre Entstehung im Rahmen der Geomorphologie zu untersuchen.

- Bathymetrie (Hydrographische Vermessung): Das bathymetrische Lidar misst den Meeresboden und das Flussbett mit grünem Licht, das in das Wasser eindringt. Bathymetrisches LiDAR erleichtert die Erfassung von Geodaten der Küstenlinie und der flachen Gewässer, sodass die Erstellung hydrografischer Daten besonders effizient ist. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels und der Zunahme extremer Naturkatastrophen gewinnt diese Anwendung aktuell immer mehr an Bedeutung. So hilft LIDAR z.B. bei der Modellierung und Vorhersage des Ausmaßes eines herannahenden Tsunamis.

- Kartierung von Funksignalen: Im Rahmen der Planung von drahtlosen Kommunikationssystemen hat sich LIDAR als Alternative zur digitalen Orthophotographie entwickelt und erleichtert die Planung der Positionierung von Funksendern inklusive der Bewertung der Signalstärke und des Radius der Funksignale.

- Astronomie & Raumfahrt: Ob für die Messung der Entfernung zwischen der Erd- und der Mondoberfläche, die Erstellung topografischer Karten des Mars oder für die autonome, sichere Präzisionslandung von bemannten Mondlandefahrzeugen: für die NASA stellt LIDAR eine Schlüsseltechnologie dar.

- Meteorologie: Schon seit den ersten LIDAR-Systemen, die noch auf elastische Rückstreuung (elastic backscatter) basierte, hilft LIDAR den Meteorologen bei der Untersuchung von Wolkenmustern. DIAL (Differential Absorption LIDAR) wird verwendet, um bestimmte Formen von Gasen in der Atmosphäre zu identifizieren, während Raman LiDAR die Konzentration und Doppler LiDAR die Windgeschwindigkeit misst.

- Umweltüberwachung & Atmosphärische Physik: LIDAR kann zur Untersuchung der molekularen Dichte von atmosphärischen Gasen, Aerosolen und Wolken eingesetzt werden. Die Genauigkeit derartiger Messungen ermöglicht das Aufspüren von Partikeln und Stoffen in der Luft und im Wasser, wie z.B. vulkanisches Schwefeldioxid, atomares Quecksilber, Ozon, Kohlendioxid und Methan. Dies ist für die Überwachung der Luftqualität über städtischen oder industriellen Gebieten, Wettervorhersagen und die Klimamodellierung hilfreich.

- Erneuerbare Energien:

LIDAR Systeme ermitteln die Windgeschwindigkeit höher, weiter und schneller als herkömmliche Messmasten und ermöglicht damit eine effektive Standortwahl für Windparks. Zudem wird LIDAR wird an den Gondeln von Windkraftwerken verwendet, um die Richtung und Stärke des Windes zu berechnen und gegebenenfalls die Richtung der Rotorblätter zu ändern. Somit wird die Effizienz dieser Anlagen maximiert und sie werden vor Schäden geschützt.

- Klimaforschung: Wissenschaftler nutzen luftgestützte LIDAR-Systeme, um langfristige Veränderungen in der Atmosphäre zu untersuchen. Das betrifft z.B. Wolkenstatistiken Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Wolkenbildung und Klimawandel, die Dokumentation von Veränderungen in Waldgebieten und das exakte Erfassen des Abschmelzungsprozesses von Gletschern. Besonders erwähnenswert ist hier das Australian Antarctic Science-Projekts, in dem umfangreiche Aerosoldaten über dem Südpolarmeer gesammelt werden.

- Energieversorgung: Luftgestütztes LIDAR ermöglicht die Inspektion von Stromleitungen, indem mit Hilfe der gemessenen Punktwolke der Verlauf der Leitungen selbst und der Abstand zwischen den Masten geprüft wird. Die detaillierte Analyse der Struktur des Stromleitungskorridors hilft dabei, potenzielle Risiken zu ermitteln und ggF. schnelle Schadensanalysen vorzunehmen.

- Land- und Forstwirtschaft: Lidar wird verwendet, um das Wachstum der Vegetation zu analysieren und Ertragsraten auf landwirtschaftlichen Flächen zu kartieren. Damit kann z.B. in der Landwirtschaft festgestellt werden, in welchen Bereichen Dünger ausgebracht werden muss, um den Ertrag zu maximieren und die Düngung auf das Nötigste zu reduzieren. Autonom arbeitende landwirtschaftliche Geräte verzichten heute kaum noch auf Lidar-Steuerung und in jüngster Zeit wir LIDAR sogar zur Überwachung von Insekten auf Argrarflächen eingesetzt. Da einige LIDAR-Systeme Baumschichten durchdringen können, werden diese in der Präzisionsforstwirtschaft zur Erstellung von 3D-Modellen eingesetzt, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten zu überwachen.

- Fischereibiologie: Die National Oceanic and Atmospheric Administration hat ein spezielles fluggestütztes Lidar entwickelt, welches mit Bildern ähnlich denen von akustischen Echoloten die räumliche Verteilung von Fischen und für vertikale Profile der Fischbiomasse darstellt.

- Bergbau und Erzabbau: Luftgestütztes LIDAR mittels Drohnen wird häufig für die schnelle und kostengünstige Vermessung von Minen eingesetzt, wobei zu diesem Zweck natürlich auch terrestrische mobile Laserscanner zum Einsatz kommen. So können Materialmengen im Tagebau berechnet werden, ohne die Arbeit am Boden zu stören.

- - Öl- und Gasexploration: Vom aktuell noch in der Entwicklung befindlichen sogenannte Differential Absorption LiDAR (DIAL) verspricht man sich eine vereinfachte Suche nach Öl- und Gasvorkommen.

- Archäologie: LIDAR hilft Archäologen dabei, mikrotopografische Muster zu erkennen, die vom Boden aus und mit einfachen Luftbildern nicht sichtbar sind, da sie z.B. Bäumen und Sträuchern verdeckt sind.

- Robotik: LiDAR wird eingesetzt, um Roboter mit Orientierungs- und Navigationsfunktionen auszustatten. Bei selbstfahrenden Fahrzeugen dient LIDAR innerhalb eines autonomen Systems zur Erkennung des Abstandes zwischen dem Fahrzeug und anderen Objekten in der Umgebung.

Danksagung:

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Dr. Gottfried Mandlburger, leitender Forscher an der Technischen Universität Wien, Österreich, für seine Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels.

Bildquellen:

- Punktwolke von Chicago, Illinois: Fotograf: Jason Stoker, Bildrechte: public domain, Bild wurde zugeschnitten und stammt aus: https://www.usgs.gov/media/images/geiger-mode-lidar-over-chicago-il

- Flug über den brasilianischen Amazonas von der NASA, Creative Commons, Public Domain, weitere Informationen unter: https://svs.gsfc.nasa.gov/10757

Text: Uwe Thomaschky

Bemerkung:

An dieser Stelle möchten wir Besuchern unserer Website, die sich für die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte interessieren, einen kleinen Einblick geben. Wir selbst beschäftigen uns in erster Linie mit den Datenerfassungsanforderungen unserer Kunden und bauen keine LIDAR-Systeme. Der folgende Inhalt ist jedoch nicht als wissenschaftliche Abhandlung zu verstehen, sondern spiegelt auch subjektive Einschätzungen wider. Ein Teil des Inhalts dieses Artikels wurde von Dr. Gottfried Mandlburger, leitender Forscher an der TU Wien, und seinem Artikel für GIM International auf luftgestütztem LIDAR.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass cronologic Produkte nicht für militärische Zwecke bestimmt sind.